Liberté de la presse au Burkina et au Mali: «La presse doit exercer son rôle de 4e pouvoir» (A. Thiam)

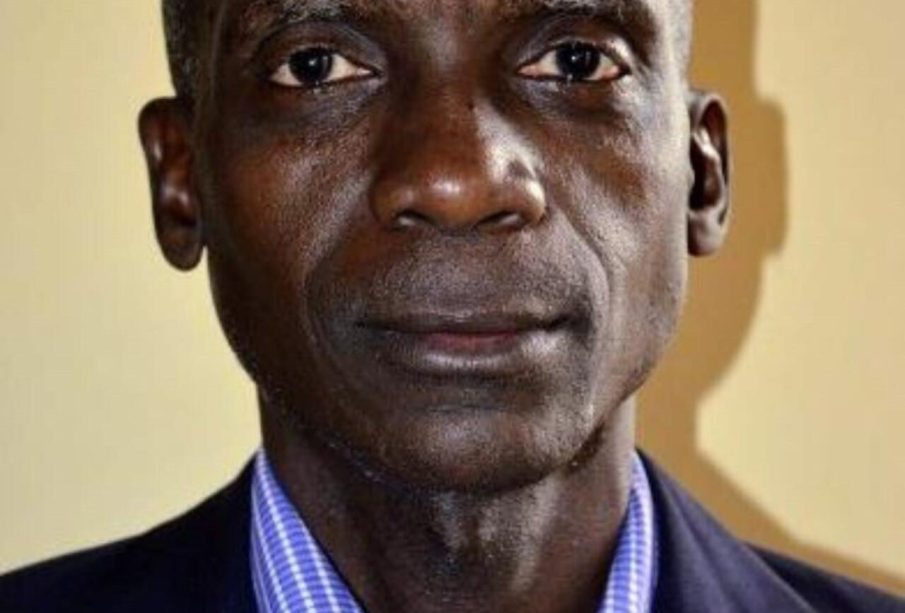

(Rfi.fr)- L’Union internationale de la presse francophone (UPF), fait partie des signataires. Son vice-président pour l’Afrique de l’Ouest, le journaliste sénégalais Abdoulaye Thiam, répond aux questions de RFI, en ligne de Dakar.

RFI : Pourquoi cette lettre ouverte aujourd’hui ? La presse au Burkina Faso, la presse au Mali, sont véritablement en danger ?

Abdoulaye Thiam : C’est exact. Nous avons fait cette lettre pour alerter l’opinion publique et internationale sur la situation que vivent nos confrères du Mali et du Burkina Faso. Tout le monde le sait, depuis un certain temps, les journalistes ont des problèmes pour travailler. Ils ne peuvent pas faire leur métier proprement, et cela, tout le monde l’a décrit, ce qui n’est pas normal. Vous le savez, des confrères vivent une situation difficile dans l’exercice de leurs fonctions, c’est très injuste, nous l’avons constaté. Des communiqués ont été faits par nos syndicats, les associations de presse, nous avons tout fait pour dénoncer, et jusqu’à présent, la situation est toujours la même.

Vous estimez que les autorités de transition au Burkina et au Mali, aujourd’hui, ne protègent pas suffisamment la presse ?

C’est un constat, c’est un constat général. Les autorités au Mali et au Burkina ne protègent pas la presse. La preuve : certains journaux n’existent plus, les journalistes sont kidnappés, des journalistes ont été arrêtés, certaines radios sont fermées, donc aucune information ne peut venir maintenant du Mali. Est-ce normal ? Je ne le pense pas. Les Maliens et les Burkinabè ont le droit de savoir. Les Africains ont le droit de savoir ce qu’il se passe dans leurs pays. Si l’information ne circule plus, il faut reconnaitre qu’on vit en danger.

Les autorités de transition dans ces deux pays parlent de traitement patriotique de l’information. Qu’est-ce qu’on peut leur répondre sur ce point ?

L’information, c’est l’information. Le public a le droit de savoir l’information. Demander à des journalistes de faire ce que le pouvoir veut, ça, c’est injuste. Sinon, il n’y aura pas d’équilibre. Les populations sont là, les situations se posent, il y a de nouvelles autorités, il y a des dérapages, et quand il y a des dérapages, seuls les radios, les télévisions et les journaux peuvent le démontrer. Donc, il faut les laisser travailler, ça, c’est l’unique solution. Il ne faut pas terroriser les journalistes, laissons-les travailler. Chacun dans son pays a le droit de faire son travail.

Dans la lettre ouverte qui est diffusée, les journalistes au Burkina Faso et au Mali sont très critiques avec des citoyens, parfois des militaires, parfois des civils, qui les menacent directement via les réseaux sociaux et visiblement, il n’y a aucune réaction des autorités. Là aussi, il y a une crainte sur cet activisme, ces pressions, ces menaces qui sont diffusées sur les réseaux sociaux ?

Bien sûr, il y a une crainte. Quand on est journaliste, le matin vous vous réveillez, vous vous voyez dans les réseaux sociaux, vos parents qui sont à l’extérieur s’inquiètent, parce que vous êtes menacé par une autorité, ou bien par un homme qui est en tenue. Ça, ça devient très très grave. Il faut que ça s’arrête. Je pense que c’est anormal. C’est de l’injustice et personne ne sera d’accord là-dessus.

Abdoulaye Thiam, nous parlons de la situation de la presse au Mali et au Burkina, est-ce que vous estimez vous, au sein de l’UPF, qu’il y a de vraies difficultés pour la presse dans toute l’Afrique de l’Ouest ? Notamment aussi chez vous, au Sénégal, où deux journalistes actuellement sont emprisonnés…

Mais cela ne doit pas empêcher les journalistes de faire ce qu’ils doivent faire. Il n’est pas question pour nous que les journalistes soient traités à certaines choses, c’est injuste. Ils sont là pour donner de l’information, la vérifier et la communiquer. À chaque fois, nos associations, que ce soient l’UPF ou autre, assistent des collègues, parfois même, il y en a qui prennent des avocats pour les assister. Donc pour nous journalistes, un journaliste, on doit le laisser faire son travail, c’est ce qu’on nous a appris à l’école, dans nos rédactions, laissez-les travailler, laissons-nous travailler.

Il y a une nécessité, il y a une obligation, aujourd’hui, de protéger les journalistes ?

D’abord, c’est l’autorité dans un pays qui doit protéger les journalistes. Il n’est pas question que des locaux de journaux soient attaqués, et attaqués par qui ? Par des nervis, commandés par des autorités ou par des personnes mal intentionnées. Ça, aucun syndicat, aucune association ne l’acceptera. C’est pour cela que nous avons, dans notre lettre ouverte, adressé l’alerte aux organisations internationales, comme l’Unesco, la Francophonie, les Nations unies, l’Union africaine, l’UEMOA et la Cédéao.

Pour que justement aussi ces instances prennent leurs responsabilités ?

Bien sûr. Elles peuvent alerter. Certaines sont des instances régionales et sous-régionales qui peuvent alerter, dire à des autorités : ce qui se passe dans votre pays, c’est injuste, il faut arrêter. Nous sommes en 2023, certaines choses sont dépassées dans ce monde.

Cette lettre ouverte est critique avec les autorités du Burkina et du Mali. Est-ce que, néanmoins, cette lettre ouverte est aussi un appel pour relancer un dialogue qui aujourd’hui n’existe plus ?

C’est un appel aux autorités. Je vous donne l’exemple de mon pays : au Sénégal, nous allons bientôt assister aux assises de la presse. Là, toutes les questions seront posées. Il y a beaucoup de problèmes chez les journalistes : il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes économiques, certains journaux ne fonctionnent plus. Donc c’est une occasion pour dialoguer avec les autorités, pour que la remarque soit faite, pour que les conditions soient mises. Mais je crois que le dialogue doit être relancé, car la presse doit jouer son rôle, exercer le quatrième pouvoir, pour que toutes les informations soient utiles à la population pour laquelle nous travaillons.